Besprechungen einzelner Zeichnungen

1950-1959

Waldstück, um 1950

Tusche auf Papier, 27,0 x 40,0 cm, bez.u.r.: K. Sommer

Das Thema des Waldinneren, bzw. von dichten Baumgruppen beschäftigte Konrad Sommer immer wieder. Eine Tuschezeichnung, die wohl um 1950 eingeordnet werden kann, zeigt eine lichte Baumansammlung. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Darstellung der schlanken Stämme, während die Belaubung nur vage durch Pinselschraffuren angedeutet wird. Zentral in der Bildmitte steht eine Gruppe, die sich in drei Stämme aufgliedert. Davor finden sich auf der linken Seite in der ersten Reihe zwei weitere Baumstämme und auf der rechten Seite drei. Dieses Aufbrechen einer strengen Symmetrie wird allerdings weitgehend aufgehoben durch eine Vielzahl von einzelnen Stämmen auf der linken Bildhälfte, und wesentlich weniger Bäumen im Hintergrund rechts, so dass beide Bildhälften sich in einem harmonischen Gleichgewicht befinden. Alle vorderen Bäume sind wesentlich dicker ausgeführt und besitzen zudem Schatten und Glanzpartien. Während die Stämme im Hintergrund nur durch einzelne Striche wiedergegeben werden. Das Spiel von Licht und Schatten innerhalb eines lichten Waldinneren stellt das eigentlich Motiv der Tuschezeichnung dar. Durch die Signatur links unten hob der Künstler dieses Blatt hervor, dem daher im Corpus der Zeichnungen eine besondere Stellung zukommt.

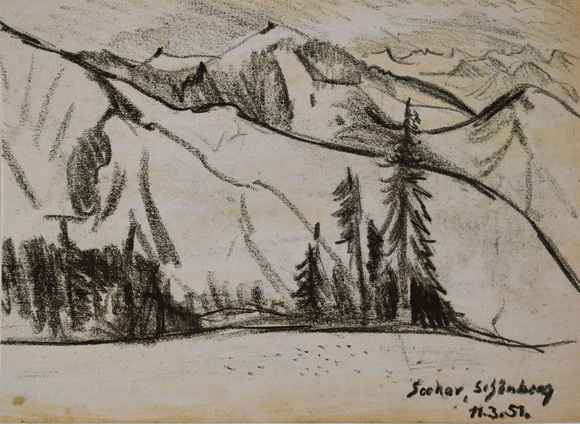

Seekar, Schönberg, 11.3.1951

Kohle auf Papier; bez. u.r.: Seekar, Schönberg 11.3.51.

Dargestellt ist der Blick vom Schönberg (1621m) auf das das Seekarkreuz (1601m) in der Bildmitte. Beide Berge liegen in der Nähe von Lenggries, im bayerischen Teil des Karwendelgebirges. Mit wenigen kräftigen Kohlstrichen ist die Alpenlandschaft wiedergegeben. Im Vordergrund schaut der Betrachter in ein Tal mit angedeuteten Tannen und Bäumen. Dahinter erhebt sich diagonal von rechts unten nach links oben verlaufend ein Bergabhang. Darüber erkennt man eine Vielzahl von einzelnen Gipfeln des Karwendels, wobei der das Seekarkreuz mit der Höhe von 1601m etwas herausragt. Ab den fünfziger Jahren setzte Konrad Sommer den Kohlestift wesentlich kräftiger ein als im Jahrzehnt zuvor. Man spürt in den Strichen die Kraft und die Sicherheit des Zeichners, der die landschaftlichen Gegebenheiten auf wenige Elemente reduziert und die Szenerie auf schwarze Striche mit nur wenigen Grauabstufungen beschränkt.

Maisinger See, 14.07.1951

Bleistift auf Papier, 12,2 x 16,3 cm, bez. u.l.: Maisinger See 14.7.51., Sammlung Michael Gorkow

Die auf den 14. Juli 1951 datierte Bleistiftzeichnung gibt einen Blick auf einen der kleineren Voralpenseen wieder. Laut der Bezeichnung links unten handelt es sich um den See, der sich westlich der Landgemeinde Maising erstreckt, nicht weit entfernt vom Starnberger See. In seiner Längenausdehnung von Nord nach Süd misst das kleine Gewässer nur etwa einen Kilometer. Wir schauen zwischen einzelnen Schilfblättern auf die Wasseroberfläche, über die zwei Vögel streifen. Das gegenüberliegende Seeufer weist wohl eine Bewaldung auf, die durch graue Schraffuren angedeutet wird. Dahinter erheben sich flachere Berge, die vielleicht die Alpenkette im Süden darstellen könnten. Das Blatt bezieht seinen Reiz aus der Strichführung. So wird das Schilf nur durch wenige, sich teils kreuzende Linien im Vordergrund wiedergegeben und die Szenerie des Hintergrundes scheint durch die leichte graue Färbung dunstig in der Ferne zu liegen.

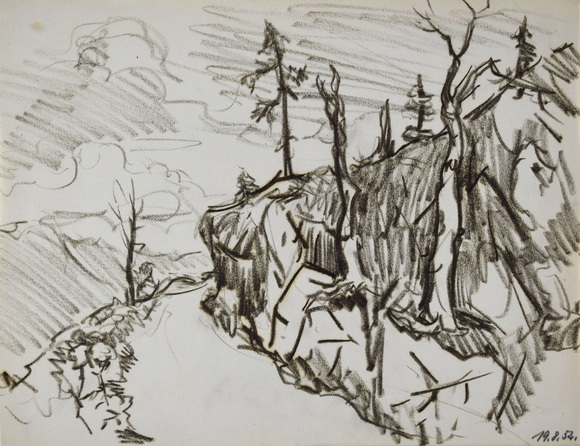

Gebirgsweg, 19.8.1952

Kohle, Bleistift auf Papier, 21,2 x 27,3 cm, bez.u.r.: 19.8.52

Die Kohlezeichnung ist zwar mit dem Datum 19.8.52 datiert, doch fehlt eine genaue Ortsbezeichnung. So kann man die Arbeit allgemein als „Gebirgsweg“ betiteln, denn die Lokalität schien dem Künstler unwichtig zu sein. Von der Komposition ist das Blatt von links unten nach rechts oben diagonal zweigeteilt. Die rechte untere Hälfte nimmt ein Gebirgshang mit einem Weg, bzw. einer kleinen Straße ein, während die linke obere Hälfte einen fernen Gebirgszug ein paar Wolken und Himmel sowie einen einzelnen kleinen Baum zeigt. Das Schwergewicht der Komposition befindet sich damit eindeutig rechts, da hier die Kohlestriche markant hervortreten, während sie im Himmel nur äußerst schwach ausgebildet sind. Einzelne wohl abgestorbene Baumstämme und einige Tannen mit nur wenigen ausgebildeten Ästen stehen fast gespenstisch auf dem blockhaften Felsen rechts. Trotz der hochsommerlichen Jahreszeit wirkt die Szenerie auf Grund der Kahlheit der Bäume winterlich. Die Pflanzen dieser oberen Gebirgszone haben einen schweren Stand angesichts der enormen Kräfte der Erosion und der Witterung. Dennoch scheinen sie dem extremen Klima zu widerstehen, und die in ihnen innen wohnende Kraft bildet sie zu höchst individuellen, eigentümlichen Gebilden aus.

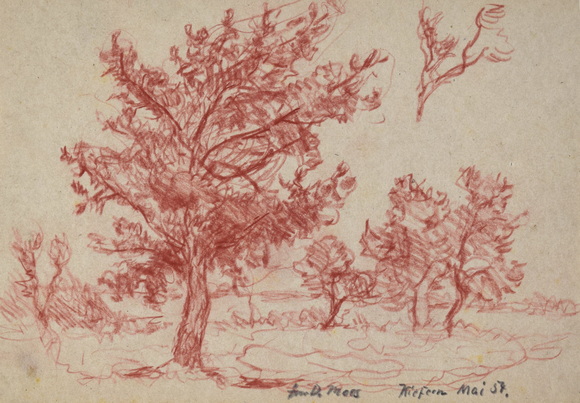

Kiefern im Dachauer Moos, Mai 1954

Rötel und Bleistift auf Papier, 17,0 x 24,7 cm, bez.u.r.: Am D. Moos Kiefern Mai 54.

Kleinwüchsige Kiefern sind in dieser Rötelzeichnung dargestellt. Der am detailreichsten ausgeführte Baum steht auf der linken Blatthälfte genau m goldenen Schnitt der Gesamtlänge des Papiers. Man erkennt deutlich den Stamm und die davon abzweigenden Äste. Die Kiefernadeln sind jedoch nicht einzeln gezeichnet, sondern durch kleinteilige Schraffuren in Gruppen zusammengefasst. Teilweise sieht man Verwischungen im unteren Nadelbereich. Darüber erkennt man hinter den Ästen eine Art Spirale, die eine Bewegung anzudeuten scheint. Die Bäume des Mittelgrundes sind weitaus summarischer charakterisiert. Ganz links am Blattrand ein zweigeteiltes verkrüppeltes Gewächs, rechts stehen drei Bäume nahe beieinander. Dort werden lediglich die Stämme und Hauptäste wiedergegeben und die Kiefernadeln durch grobe Schraffuren angedeutet. Die flache Ebene verliert sich in der Ferne. Statt eines ausgearbeiteten Himmels kontrastieren die Bäume mit dem Papiergrund. Als ein Störelement fällt eine kleine Aststudie rechts oben auf, die die Komposition verfremdet. Durch die in Bleistift ausgeführte Bezeichnung „Am D. Moos Kiefern Mai 54“ ergibt sich eine Orts- und Zeitangabe, die jedoch keine genaue Lokalisierung erlaubt. Was auf den ersten Blick als konventionelle Rötelzeichnung eingeordnet werden könnte, zeigt sich bei näherer Betrachtung von einer Vielzahl von seltsamen Verfremdungen geprägt. Sommer will die Aufmerksamkeit des Betrachters zunächst durch präzise Details gewinnen, die sich jedoch aufzulösen scheinen und das Blatt so als eine Art Kunstgebilde erkennbar werden lassen.

Eßsee, 4.9.1954

Tusche auf Papier, 15, 5 x 21,2 cm, bez. u.l.: Eßsee 4.9.54., Sammlung Michael Gorkow

Konrad Sommer bemalte das Blatt ausschließlich mit dem Pinsel und setzte dunkelbraune Tusche in vielfältigsten Abstufungen von dunklem Braun bis zu hellen Lasurtönen ein. Eine Bezeichnung unten links gibt als dargestellten Ort den Eßee und als Datum 4. September 1954 an. Dieser kleine birnenförmige See liegt genau in der Mitte zwischen Ammersee und dem Starnberger See, nicht weit entfernt vom Maisinger See, den Sommer ja ebenfalls aufsuchte, um dort zu zeichnen. Wir sehen im Vordergrund mit leicht diagonalen Strichen Schilf dargestellt. Links steht eine dichte Ansammlung, rechts finden sich nur ein paar wenige Stangen. Dahinter erstreckt sich die Wasseroberfläche, in der sich das gegenüberliegende Ufer spiegelt. Man sieht dort oberhalb der erhöhten Ufereinfassung eine geschlossene Bewaldung, die weitgehend dunkel gehalten ist. Nur in der Mitte heben sich einige Bäume hell von ihrer Umgebung ab. Den Himmel charakterisiert eine helle, braungetönte Lasur. Die Pinselzeichnung wirkt wie eine Momentaufnahme, die noch nicht abgeschlossen ist. Dazu tragen vor allem die nicht vollständig ausgearbeiteten Räder links und unten bei. Auch der sehr lockere Pinselstrich, der manchmal wie zufällig gesetzt erscheint, als folge er einem Chaosprinzip, verstärkt diesen Eindruck. Vergleicht man diese Tuschezeichnung mit der Bleistiftzeichnung vom 14.7.1951 des Maisinger Sees weist diese hier einen wesentlich freieren Umgang in der Behandlung der zeichnerischen Mittel auf.

Schnee im Moor, 13.2.1955

Kohle Bleistift auf Papier, 19,0 x 25,6 cm, bez. u.l.: Schnee im Moor, 13.2.55.

Die am 13. Februar 1955 gefertigte Zeichnung entstand wohl im Dachauer Moos und diente Sommer als Vorlage für ein noch im selben Jahr auf Karton gemaltes Ölbild. An beiden Werken kann man den Schaffensprozess, die Ausführung einer Skizze zu einem ausgearbeiteten Gemälde sehr gut nachvollziehen. Die Kohlezeichnung zeigt im unteren Teil eine flache Landschaft, deren Horizont ein wenig über die mittlere Bildhorizontale gelegt ist. Auf der rechten Bildseite führt ein schmaler Bach mit angedeutetem Schilfbewuchs in die Bildtiefe. Die Feldfurchen links davon übernehmen ebenfalls diese Funktion. Über den Horizont ragen rechts einige in kräftigem Schwarz dargestellte Gebüsche in den Himmel hinein. Links gewahrt man in der Ferne ein Gehöft, das ebenfalls von Bäumen und einem Waldstück gerahmt wird. Einige leichte Striche beleben den Himmel und rufen die Assoziation von Wolken hervor. Das Gemälde folgt weitgehend der Anlage der Zeichnung, doch ist der Ausschnitt etwas größer gefasst. In einigen Einzelheiten ergibt sich eine leicht veränderte Anordnung der landschaftlichen Elemente. Die Horizontlinie ist im Gemälde höher gesetzt als auf dem Zeichenblatt. Der Bach ist ebenfalls etwas weiter nach links zur Bildmittegerückt und weist auf beiden Uferseiten Schilf auf. Das Gehöft liegt in weiterer Ferne als auf der Kohlezeichnung und ist daher in einem kleineren Maßstab wiedergegeben. So benutze der Künstler zwar die Vorlage, geht mit ihr doch sehr frei um, verändert in der Gemäldeausführung den Ausschnitt und auch die Komposition und variiert damit die Skizze. Sommer geht es nicht darum eine ortsspezifische Lokalität einzufangen, sondern er entwickelt ein Landschaftsgemälde aus Elementen, die er in seinen Zeichnungen und Aquarellen vor Ort einfing. Mit der Zeit geht er mit diesen Vorlagen immer freier um und wandelt sie so ab, dass im Gemälde die Komposition eigengesetzliche Prinzipien folgt.

Haus Haldenberger Str. 10 vom Garten aus, um 1957

Kohle auf Papier, 20,2 x 28,2 cm

Das 1926 von den Eltern erbaute Haus in der Haldenberger Straße in München–Moosach, war ein Motiv, mit dem sich Sommer immer wieder beschäftigte. Auf der Zeichnung, die um 1957 einzuordnen ist, sieht man das Gebäude innerhalb eines umfangreichen Gartens. Im Vordergrund steht links ein kahler Obstbaum. Den Mittelgrund nimmt ein weiterer Baum ohne Blattwerk und das Haus mit seinem Giebeldach ein. Dazu kommen noch zwei belaubte Gewächse, ein kleinerer Baum, der bis auf seinen Stamm und zwei Äste weiß ausgespart ist sowie ein größerer Baum mit dunkel gezeichneter Belaubung ganz rechts. Im Hintergrund finden sich links wohl weitere Bäume und Sträucher, die jedoch nur durch Kohleschraffuren angedeutet werden, sowie ein Nachbarhaus auf der rechten Seite. Der Himmel ist mit lediglich hellgrauen Kohlestrichen belebt. Die Technik dieser Zeichnung wirkt besonders interessant, denn die Körnung der Kohlestriche kommt nicht durch das Papier zustande, sondern durch die Unterlage, auf der das Blatt beim Zeichnen lag. Wie bei einer Frottage bildete sich die raue Seite einer Hartfaserplatte ab, wenn der Künstler die Kohle nur leicht über das Blatt zog. Anfang der fünfziger Jahre lebten die Eltern im erhöhten Erdgeschoss, Konrad und Antonie Sommer dagegen im ersten Stock. Nach dem Tode des Vaters 1974 zogen beide hinunter ins untere Geschoss und in der oberen Wohnung wurde die einstige Küche zum Atelier des Künstlers umgebaut. Das Fenster, das hier im ersten Stock zu sehen ist, war seit den siebziger Jahren der Hauptarbeitsplatz von Konrad Sommer. Den ganz unten am Haus nur schwach angedeuteten Holzschuppen benutze er ebenfalls als Werkstatt und Lager für seine Gemälde.

An der Amper, 2.10.1959

Tusche, Rohrfeder, Pinsel auf Papier, bez. Rs.u.r.: Amper 2.10.59

Die Rohrfederzeichnung zeigt einen Uferabschnitt eines kleineren Flusses. Die linke Uferböschung charakterisieren abwechslungsreich Bäume, Gebüsch und der Blick auf Berge im Hintergrund. Die rechte Uferseite besteht aus einer Sand- oder Kiesbank, einer etwas erhöhten Wiesenfläche und am rechten Rand erkennt man hohe Gräser. Daraus erhebt sich ein einzelner Baum mit seinen Ästen und teils durch Striche angedeutetem Blattwerk. Sommer bezeichnete und datierte auf der Rückseite das Blatt mit: „Amper 2.10.59“. Damit gehört die Zeichnung bereits ins die Reifezeit des Künstlers, die um 1958 einsetzt. Ein Teil des Blattes war stärkerer Lichteinwirkung ausgesetzt, und so ist ein Streifen am rechten Rand vergilbt. Sommers Handschrift ist individuell ausgereift und je nach Technik, bzw. Thema experimentiert der Künstler mit unterschiedlichen zeichnerischen Mitteln. Auf diesem Blatt kommt eine höchst spontane, teils chaotische Führung der Rohrfeder zum Einsatz. Gleichmäßige parallele Schraffuren wechseln sich mit Zusammenballungen von Pinselstrichen ab. Die Tusche weist meist intensive Schwärze auf, doch gibt es auch mit trockenem Strich gehaltene Partien wie in der nur leicht angedeuteten Bewölkung des Himmels. Die Zeichnung lebt von den intensiven Kontrasten von hell und dunkel, von teil geordneten Schraffuren, die zu den eruptiv auf das Blatt gesetzten Strichen kontrastieren. Hier erkennt man bereits alle Elemente der Reifezeit ausgebildet, die der Künstler in den folgenden Jahrzehnten weiter entwickelt.