Besprechungen einzelner Zeichnungen

1960-1969

Weg an einem Gewässer, 1960

Rötel, Sepia, Kohle auf Papier, 20,0 x 32,8 cm, bez.u.r.: K. Sommer 60.

Die in Rötel, Sepia und Kohlestift ausgeführte Zeichnung zeigt einen Weg an einem Gewässer, das von rechts bis über die Bildmitte in einem kurvigen Ausschnitt zu sehen ist. Vier Baumstämme, teilweise mit Kohlestrichen hervorgehoben, nehmen links fast die gesamte Bildhöhe ein. Ein niedriger Baum und ein kleineres Gewächs befinden sich direkt am Ufer rechts der Bildmitte. Eine hügelartige, mit Bäumen bewachsene Landschaft fasst den Gewässerausläufer ein. Man kann nicht direkt erkennen, ob es sich um einen See oder einen Flusslauf handelt. Auf Grund seiner intensiven braunroten Farbigkeit mit einzelnen schwarzen Kohleakzenten kommt dem Blatt innerhalb des zeichnerischen Werkes von Sommer eine besondere Bedeutung zu.

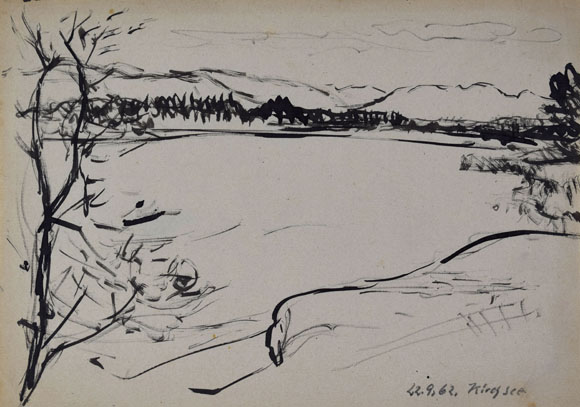

Kirchsee, 22.9.62

Tusche, Rohrfeder, Bleistift auf Papier, 20,2 x 28,4 cm, bez. u.r.: 22.9.62. Kirchsee

Mit Rohrfeder und Tusche fertigte Sommer am 22.9.1962 eine Skizze des Kirchsees, der im oberbayerischen Voralpenland in der Nähe von Bad Tölz liegt. Wenige Stiche deuten das Seeufer im Vordergrund an, das von links unten nach rechts Richtung Bildmitte verläuft. Dort breiten sich Schilfausläufer aus, die in den See am rechten Bildrand begrenzen. Die Äste eines fast entlaubten Baumes gewahrt man am linken Bildrand. Mit ihren kleinteiligen Strukturen stellen sie einen auffallenden Kontrast zum Gewässer dar, das weitgehend als eine freie Fläche dargestellt ist. Das Ufer auf der gegenüber liegenden Seeseite dagegen, wird wiederum durch vielfältige Zackenstriche belebt, die eine Bewaldung wiedergeben. Darüber erheben sich die Berge der Alpen und ein durch gewellte horizontale Striche belebter Himmel. Die Skizze ist mit leichter Hand, großzügig und wohl sehr schnell gezeichnet worden. Sommer hatte sich mittlerweile das Prinzip des zügigen Einfangens eines Momentes zu Eigen gemacht. Insgesamt entstanden am 22. September 1962 drei Tuschezeichnungen des Kirchsees.

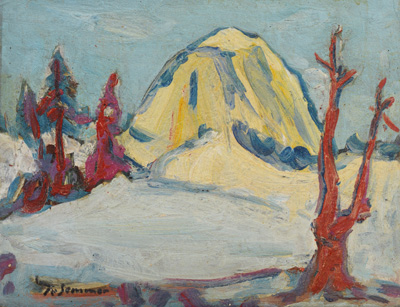

Schildenstein, 11.3.1964

Kohle, Kugelschreiber auf Papier; bez. u.r.: Schildenstein 11.3.51.

In einer Serie von fünf Arbeiten hat Sommer den Schildenstein am 11.3.1964 vom Halserspitz in großzügig gefertigten Kohleskizzen eingefangen. Auf dem hier vorliegenden Blatt, sieht man den Berg, der in seinem Umriss an ein gleichschenkeliges Dreieck erinnert. Den Vordergrund beleben einige Tannen, die nahe an der Bergkante des Halserspitzes stehen. Links erkennt man zwei etwas größere Bäume und rechts kleinere Gewächse. Auch am Schildenstein selbst sind neben einigen charakterisierenden Strichen der Gesteinsmassen einige Bäume zu erkennen. Der mit festem Druck gesetzte Kohlestrich wirkt ungemein lebendig. Sommer gelingt es mit wenigen Konturen und Binnenzeichnungen die Atmosphäre der Bergwelt einzufangen. Er entwickelt mit den Schraffuren und Strichfolgen vor allem in der Vegetation seine charakteristische, chiffrenartige Darstellungsweise. Diese Zeichnung und weitere Blätter dienten dem Künstler als Anregung für Ausarbeitungen des Berges in Öl- bzw. in Acryl auf Karton- und Hartfaserplatten. Sommer ließ sich von seinen Zeichnungen lediglich inspirieren und schuf frei nach den Vorlagen neue Kompositionen. Er setzte Elemente seiner Zeichnungen in den Gemälden neu zusammensetzte, und die so entstandenen Werke sind als Neuschöpfungen anzusehen.

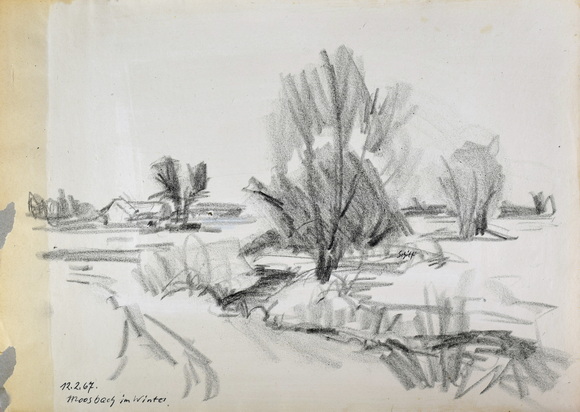

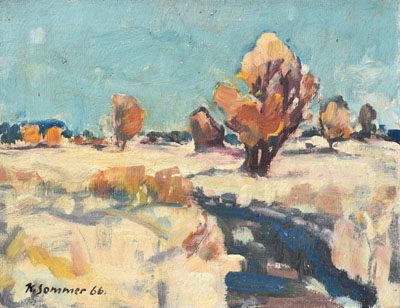

Moosbach im Winter, 12.2.1967

Tusche, Feder, Kohle auf Papier, 29,7 x 42,0 cm, bez. u.l.: 12.2.67 Moosbach im Winter

Bei einem Gemälde und einer Zeichnung fallen erstaunliche Übereinstimmungen auf, doch ist auf Grund der Jahresangaben die Zeichnung nicht vor, sondern erst ein Jahr nach dem kleinen Ölgemälde datiert. Auf dem mit Kohle gestalteten Blatt sieht man eine ausgeführte Mooslandschaft, in der sich ein schmaler Bach von der linken unteren Ecke in die Bildmitte hineinschlängelt. Zentral in der Bildmitte steht ein am Bachufer. Rechts und links verteilen sich weitere Baumgruppen, wobei auf der linken Seite noch ein Gehöft wahrzunehmen ist. Mit wenigen breiten Kohlestriche gelingt es dem Künstler die freien Blattflächen als von Schnee bedeckt erscheinen zu lassen. Sommer ist ein Meister im Erzeugen landschaftlicher Atmosphäre und jahreszeitlicher Stimmung. Das Gemälde besitzt fast den gleichen kompositorischen Aufbau, wirkt aber insgesamt kompakter und das Gehöft auf der linken Seite ist so abstrahiert dargestellt, dass sich die die menschliche Behausung nicht mehr erkennen lässt.

Moosschwaige im Winter, 18.2.1967

Kohle, Tusche und Feder auf Papier, 29,7x 42,0 cm, bez. u.l.: 18.2.67. Moosschwaige im Winter

Das großformatige Blatt gehört zu einer Serie von Zeichnungen, die im Winter 1967 auf einem Block entstanden. Fast alle Blätter wurden jedoch vom Zeichenblock abgerissen. An der der rechten Seite fallen drei Einrisse auf, wo wahrscheinlich ehemals Klammerbefestigungen saßen. Das stark holzhaltige Papier ist an den Rändern vergilbt, während der größte Teil des Blattes noch seinen hellen Grund zeigt. Mit zügig gesetzten Kohlestrichen gibt Sommer hier die Anlage eines kleinen Teiches wieder. Auf der linken und auf der hinteren Teichseite stellen einzelne Striche Schilf dar, während am vorderen Ufer nur wenig Grasbewuchs angedeutet ist. In der rechten unteren Bildecke steht der Stumpf einer Baumruine. Hinter dem kleinen Gewässer erheben sich links drei größere Bäume. Es folgen links der der Bildmitte dicht gedrängt niedrigere Stämme, dann weiter rechts ein größeres Gebüsch und schließlich eine dreigeteilter Baumgruppe, die sich im Teich spiegelt. Hinter all diesen Gewächsen erkennt man am Horizont Bewaldung oder zusammenstehende Bäume, die durch leichte Schraffuren angedeutet werden. Sommer setzte den Kohlestift sehr unterschiedlich ein. Zum einen charakterisierte der Künstler mit einzelnen kräftigen Striche die allgemeine Komposition. Vor allem die Bäume mit ihren Hauptästen oder einzelne Uferbereiche werden markant hervorgehoben. Die Breitseite des Kohlestiftes dient dagegen zu Belebung größerer Flächen, wie z.B. innerhalb des Sees oder um den Baumästen eine gewisse Fülle zu geben. Auch die Kohlezeichnungen wurden zügig vom Künstler gefertigt und geben eine momentane Situation in einer blockhaften Reduktion wieder.

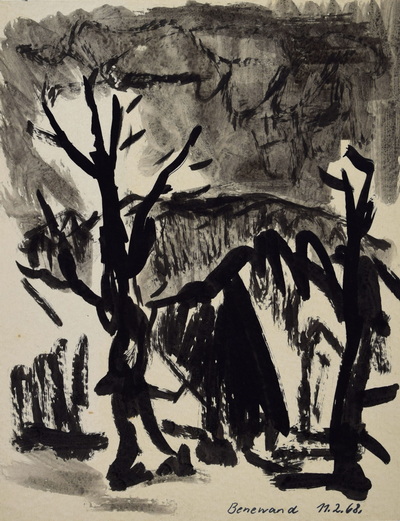

Benediktenwand, 11.2.1968

Tusche auf Papier, bez. u.r.: Benewand 11.2.68.

Das Hochformat ist mit Pinsel und schwarzer Tusche bemalt und zeigt einen Blick zwischen Bäumen auf die Benediktenwand. Der Gebirgsstock in der Nähe des Kloster Benediktbeuren beschäftigte Sommer immer wieder als Motiv in unterschiedlichsten Techniken. Auf dem von der Komposition fast symmetrisch angelegten Blatt stehen zwei Bäume zu beiden Seiten der vertikalen Mittelachse. Kräftige Pinselstriche charakterisieren diese Gewächse, die entsprechend der winterlichen Jahreszeit entlaubt dargestellt sind. Der linke Baum ist etwas größer und seine Krone zeichnet sich gegenüber einem hellen Himmelsbereich deutlich ab. Das Baumgewächs rechts dagegen ist fast verkümmert ausgebildet und weist nur zwei kurze Äste auf, die auch hier wiederum in einen hellen Hintergrundteil hineinragen. Zwischen den Bäumen und der dem eigentlichen Hauptmotiv, der durch dunkelgraue Schraffuren gekennzeichneten Gebirgswand, gewahrt man eine niedrigere Bergkette mit einigen zackigen Spitzen. Der Himmel ist bis auf die zwei Aussparungen um die Baumäste weitgehend schwärzlich gefärbt und durch zusätzliche dunkle Pinselstriche belebt. Die Pinselzeichnung fasziniert auf Grund ihrer dramatischen abendlichen Stimmung, den Gegensätzen von Hell und Dunkel, von fetten Pinselstrichen gegenüber freistehendem Papierbereichen und lavierenden Graustufen. Die Bäume wirken wie Tanzende auf einer Bühne. Die Landschaft erhält dadurch theatralische Züge und erscheint dem Betrachter trotz der frostigen Jahreszeit voller innerer Bewegung.

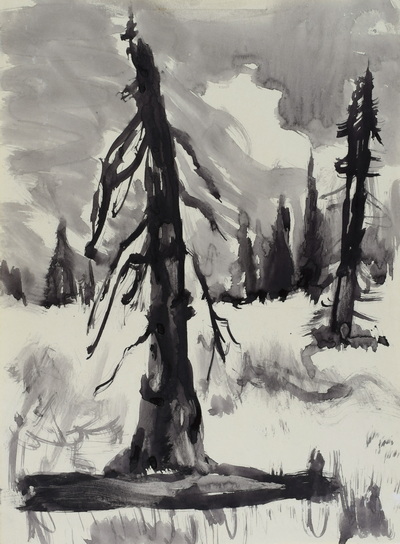

Zwei abgestorbene Tannen, um 1968

Tusche auf Papier, 29,0 21,5 cm, Sammlung Michael Gorkow

Den Vordergrund der Zeichnung nehmen zwei abgestorbene Tannen ein. Etwas links der vertikalen Mitte erhebt sich ein Baum und erstreckt sich fast über die gesamte Blatthöhe, doch hängen seine Zweige schlaff herab. Der Boden darunter ist mit schwarzer Tusche hervorgehoben. Nahe am rechten Blattrand neigt sich ein weiteres Nadelgewächs nach rechts, dessen Standfläche ebenfalls mit schwarzer Tusche hervorgehoben ist. Horizontal teilt sich die Zeichnung in zwei Bereiche. Während die Vordergrundhälfte unten weitgehend als weiße Fläche frei gelassen ist, aus der nur wenige graue Verwischungen hervortreten, sehen wir in der oberen Hälfte eine ganze Reihe von schmalen, dreieckigen Tuscheflecken. Sie deuten weitere Tannen an und ragen in den grauen Himmel hinein. Das an die Vergänglichkeit allen organischen Lebens erinnernde Motiv eines abgestorbenen Baumes wurde von Caspar David Friedrich vielfach dargestellt, und Sommer greift die Thematik hier auf. In der sich selbst überlassenen Natur kommen absterbende Bäume vielfach vor und sind wichtige Lebensräume für Insekten, andere Tiere, Pflanzen und Pilze. Hier treten sie uns entgegen, vielleicht als Zeichen, dass auch sie Teil eines Kreislaufes von Werden und Vergehen sind.

Westwand des Hohen Göll, um 1969

Tusche auf Papier, 28,7 x 38,5 cm

Die Westseite des Hohen Gölls zeigt sich auf dieser Tuschezeichnung als eine monumentale Gebirgswand, die bis auf einen schmalen oberen, bzw. unteren Bereich das gesamte Format einnimmt. Aus einer Schneebedeckung, die nur leichte trockene Pinselstriche strukturieren, ragen einzelne Gebirgsspitzen heraus. Auf der linken Seite sieht man die Mannlköpfe, rechts als einzelne Spitze das Pflughörndl. Darüber erhebt sich schneebedeckt der Gebirgsstock des Hohen Gölls, der vom Endstal aus gesehen mit einem flachen Grad endet. Eine in dunklen Tuschestrichen dargestellte Bewaldung grenzt das Massiv gegenüber der flachen Ebene im unteren Bereich ab und belebt den Vordergrund. Auch der Himmel ist in Grautönen, bzw. in der oberen linken Ecke in tiefem Schwarz gehalten und verstärkt damit das helle Aufleuchten der Schneeflächen. Durch die großen Hell- bzw. Dunkelkontraste gewinnt das Werk eine dramatische Wirkung. Die einzelnen Gebirgsspitzen gleichen Figuren, die an einem Auftritt teilhaben, bei der die Landschaft zu einer Art Bühne wird. Die gesamt Zeichnung charakterisieren schnell mit dem Pinsel gesetzt kraftvolle Tuschestriche, die die meisterliche Beherrschung dieser Technik durch den Künstler erkennen lassen.