Besprechungen einzelner Zeichnungen

1970-1979

Krähender Hahn, um 1970

Tusche auf Transparentpapier, 34,0 x 22,5 cm, bez.u.l. mit einem Stempel: Konrad Sommer München

In zehn Tuschezeichnungen hielt Sommer einen krähenden Hahn, bzw. auf einem weiteren Blatt, eine Henne fest. Ungewöhnlich ist das Trägermaterial, da der Künstler zumeist Transparentpapier einsetzte. Auf Grund des kraftvollen Pinselduktus lassen sich die Arbeiten wohl um 1970 in das zeichnerische Werk einordnen. Auf der vorliegenden Arbeit sieht man einen Hahn im Profil, dessen Kopf und dessen weit geöffneter Schnabel sich Richtung rechte obere Blattecke wendet. Während der Kopf in kraftvollen Konturen charakterisiert ist, findet sich im Vogelkörper eine reiche Binnenzeichnung. Dunkle Pinselstriche liegen kreuzartig oder parallel zueinander und steigern durch ihre Anordnung das Motiv des Krähens. Es fällt auf, dass nur der linke Fuß auf der Blattfläche zu erkennen ist, während die Klaue des linken Vogelfußes durch die untere Blattbegrenzung abgeschnitten ist. Das Krähen drückt eine natürliche Äußerung eines Hahnes aus: die Markierung seines Territoriums und seinen Anspruch sich als Führer einer Hühnerherde hervorzuheben. Doch gelangt durch die aufgewühlte Binnenzeichnung eine gewisse Unruhe, vielleicht sogar Erschrecken zum Ausdruck. An der Gartenseite des Wohnhauses hielt das Ehepaar Sommer in einem Stall Hühner. Fotografien belegen, dass der Künstler zu ihnen eine enge Beziehung hatte, und sich um sie kümmerte. Der Hahn der Herde erhielt dabei immer den Namen Hansi und im Laufe der Zeit folgte nach dem Ableben eines Hahnes jeweils ein neues Tier. So gibt es unterschiedliche Porträts der einzelnen Vögel, die jeweils Hansi hießen. Neben Landschaften stellen Blumenstillleben und das Motiv des krähenden Hahnes innerhalb des künstlerischen Werkes eigene Serien dar.

Sonnenblumen in einer Vase, um 1973

Kohle auf Papier, 22,1 x 155,5 cm, Sammlung Michael Gorkow

Die Kohlezeichnung gibt vier Sonnenblumenstengel in einer Vase auf einem Tisch wieder, wobei der untere Teil des Gefäßes vom unteren Blattrand abgeschnitten wird. Die Blüten weisen fast frontal zum Betrachter und sind mehr oder weniger symmetrisch zur vertikalen Mittelache des Bildes angeordnet. Direkt über dem Vasenrand sieht man zwei größere Blüten, darüber zwei kleinere. Die untere linke Blüte besitzt ein Blatt, das sich über die Vase neigt und gleichzeitig wird sie von einem kleineren Pflanzenblatt der Blüte darüber überlappt. Diese Unregelmäßigkeit durchbricht den symmetrischen Aufbau der Komposition. Kräftige Striche um die unteren beiden Blüten deuten Schatten, bzw. dunkleres Pflanzengrün an. Wenige Striche links hinter dem Tisch verweisen auf eine Wand dahinter. Die Komposition füllt das Papier weitgehend aus. Das Anschneiden des Behälters ruft den Effekt hervor, dass die Zeichnung trotz des kleinen Formates monumental wirkt. Das Motiv der Sonnenblumen beschäftigte den Künstler immer wieder. Es waren die Lieblingsblumen seiner Frau Antoine, die gerne Sträuße mit Sonnenblumen arrangierte. Zunächst stellte Sommer in den vierziger und fünfziger Jahren die Blumen sehr detailgetreu dar. Seit den sechziger Jahren reduzierte der Künstler das Motiv und bildete es blockhaft ab.

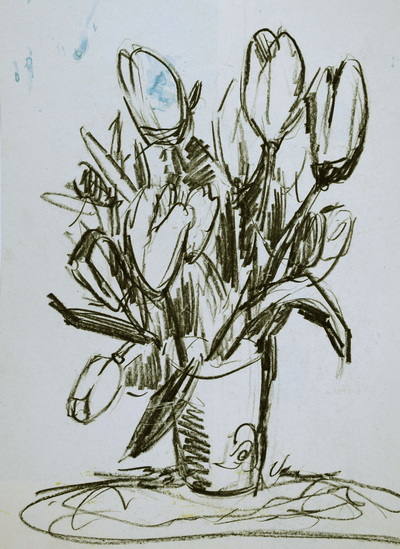

Tulpen in einer Vase, um 1972

Kohle auf Papier

Die Kohlezeichnung zeigt einen Tulpenstrauß in einer sich leicht nach oben verbreiternden Bechervase, die auf einer mit wenigen Strichen skizzierten Unterlage steht. Deutlich nimmt man drei einzeln stehende Blütenkelche in der obersten Reihe wahr. Hinter diesen können noch ein oder zwei weitere angedeutet sein. Auch in der mittleren Reihe sind drei Blüten wahrzunehmen, zwei dicht zusammengedrängt links der vertikalen Mittelache, eine einzelne halb verdeckt am rechten Rand. Ein einzelner Blütenkelch neigt sich links der Vase nach unten und ist fast freigestellt. Zwischen den Kelchen hat Sommer durch kräftige, dunkle, parallele Strichlagen die Blätter angedeutet. Einzelne Blattbereiche sind auch hell ausgespart. Der Strauß wirkt kompakt, doch weist er durch die eigenwilligen Striche und Konturen sowie dem Gegensatz zwischen hellen ausgesparten Bereichen und den dunklen Blättern eine große Lebendigkeit auf. Trotz des allgemein symmetrischen Aufbaues der Komposition, variieren die Blätter und Blüten und vermeiden eine strenge Symmetrie. Ob die leichten blauen Flecken nur per Zufall auf das Blatt kamen oder vom Künstler selbst als eine Art Störelement absichtlich gesetzt wurden, muss offen bleiben. Bei seinen Gemälden hat Sommer in seinem Spätwerk Arbeiten immer wieder übermalt und bewusst die Harmonie seiner älteren Bilder durchbrochen.

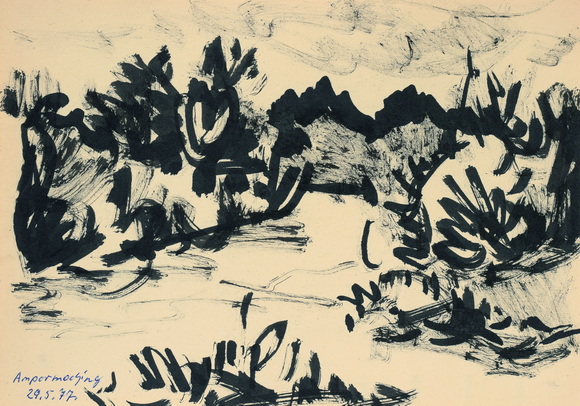

Ampermoching, 29.5.1977

Tusche, Kugelschreiber auf Papier, 20,9 x 29,7 cm, bez.u.l.: Ampermoching, 29.5.1977.

Die Tuschezeichnung stellt laut der Aufschrift einen landschaftlichen Ausschnitt bei Ampermoching dar, einem Gemeindeteil von Herbertshausen. Durch diese Gemeinde fließt die Amper, die zusammen mit der Ammer ein zusammenhängendes Flusssystem bildet. Die Amper besitzt bei Herbertshausen nicht begradigte Bereiche und Seitenarme, die Sommer besonders anzogen. Er fertige am 29. Mai 1977 zwei Tuschezeichnungen an. Auf dem vorliegenden Blatt erkennt man hauptsächlich Bäume und Vegetation entlang eines Wasserarmes. Eine kleine Insel oder eine Erdausbuchtung ist in der Mitte des Vordergrunds durch wenige kräftige Pinselstriche angedeutet. An dieser Stelle scheint sich das Gewässer zu verzweigen. Links erkennt man eine Uferböschung mit Bäumen. Rechts liegt ein eher flacherer Uferbereich, der dicht bewachsen ist. Ob das Gewässer hinter der linken Böschung weiterfließt oder ob es dort endet, lässt sich nicht erschließen. Das Wasser und Himmel werden jeweils nur mit wenigen trockenen Pinselstrichen eingefangen und ähneln sich in den Bereichen, in denen man nur den Blattuntergrund wahrnimmt. Die Vegetation dagegen wirkt ungemein kräftig und lebendig, als befände sie sich in einer dramatischen Aktion. Durch die satten, dunkeln Pinselstriche, die teils Konturen, teils freie gesetzte kleinere Akzente darstellen, wirkt die Zeichnung wie eine Art Dialog zwischen den Elementen der Natur, die um ein ständig neues Ausbalancieren ihrer Anordnung ringen.

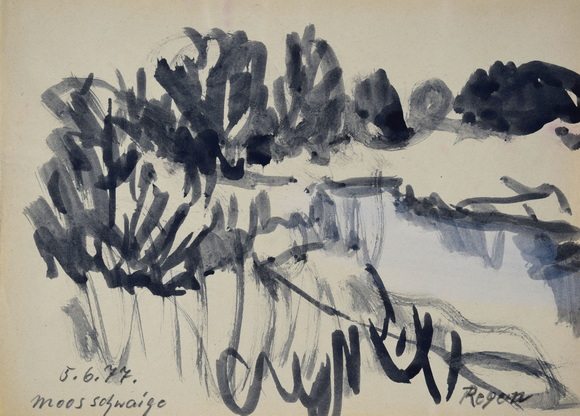

Moosschwaige, 5.6.1977

Tusche, weiße Farbe, Bleistift auf Papier, 20,3 x 28,0 cm, bez.u.l.: 5.6.77. Moosschwaige, u.r.: Regen

Im oberen Bereich der Zeichnung sieht man eine Reihe von Bäumen, die von links nach rechts immer kleiner und kompakter werden. Den Mittelgrund in der rechten Bildhälfte nimmt ein Wasserarm ein. Links davon könnten die parallel zueinander gesetzten längeren Striche Vegetation oder den Regen darstellen, der durch die Beschriftung erwähnt wird. Es fällt auf, dass das Gewässer durch eine lichte, weiße Lasur konkreter ausgearbeitet ist als alle anderen landschaftlichen Elemente. So meint man eine Spiegelung eines grauen Himmels dort wahrnehmen zu können. Die Skizze erinnert an eine Traumlandschaft, die zwar auf Elemente der Natur wie Vegetation, Waser und Himmel zurückgreift, doch bleibt die Ausführung äußerst vage. Erst durch die Aufschrift „5.6.77, Moosschwaige, Regen“ erhält diese Tuscheskizze einen Bezug zu einer realen Landschaft und einem bestimmten Datum. So stehen zeichnerische Andeutungen einer präzisen Orts- und Datumsangabe entgegen, so dass der Betrachter aufgerufen wird, die Skizze mit seinen eigenen Assoziationen zu füllen.

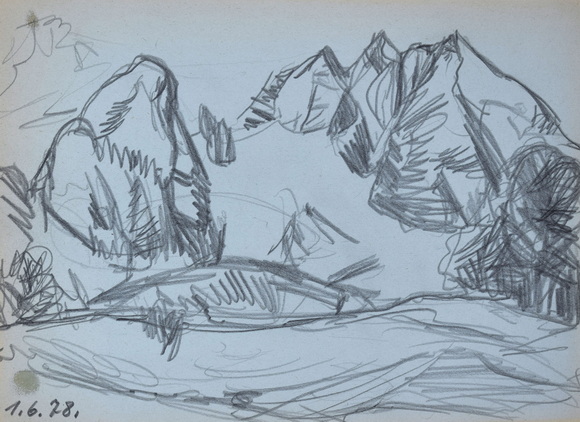

Watzmann, 1.6.1978

Bleistift auf hellblauem Papier, 20,2 x 28,7 cm, bez. u.l.: 1.6.78.

Die Bleistiftzeichnung auf hellblauem Papier strahlt Kühle aus. Trotz der sommerlichen Jahreszeit, die durch Datierung auf den 1. 6.78 anklingt, zeigt sich die Mittelpartie des Watzmann teilweise mit Schnee eingehüllt. Eines der Watzmannkinder, der Bergzacken zwischen den beiden Gebirgspartien, ragt aus einer Schneefläche heraus. Das Bergmassiv ist klar aufgeteilt und in seinen Konturen bis in Einzelheiten detailgetreu gezeichnet. Links der Kleine Watzmann, rechts der große Watzmann mit einer präzise ausgeführten Silhouette von drei Gipfelspitzen. In diesen Umrissen ist das Massiv von einer höheren Stelle des Salzberges aus wahrzunehmen. Schraffuren und Strichbündel umgrenzen die Kompaktheit der Felsmassen. Dem gegenüber ist die davorliegende Landschaft nur andeutungsweise durch wellenartige Ausformungen angedeutet. Lediglich ganz rechts und links an den Blattseiten geben fast chaotisch wirkende Zusammenballungen von Schraffuren Bäume wieder. Vom Haus seiner Schwiegereltern im Sommerbichlweg 10 blickte Sommer auf den Watzmann in einer faszinierenden Ansicht. Der Berg forderte den Künstler immer wieder zur künstlerischen Bearbeitung heraus. Am häufigsten stellte er ihn in Aquarellen dar, mehr als dreißig Mal in Gemälden, doch nur wenige Male in Zeichnungen.

Rabenkopf, Jochberg, 17.7.1978

brauner Faserstift auf hellblauem Papier, 21,0 x 28,0 cm, bez.u.l.: Rabenkopf Jochberg 17.7.78.

Hatte Konrad Sommer in den fünfziger und sechziger Jahren hauptsächlich mit klassischen Materialien wie Kohlestift, Tusche, Bleistift und Rötel gearbeitet, beginnt er in der siebziger Jahren moderne Zeichenstifte zu benutzen. Auf diesem Blatt sehen wir auf hellblauem Papier eine mit braunem Filzstift angefertigte Skizze. Die Ansicht des Rabenkopf und des Jochberges könnte von einem Standort in der Nähe von Kochel a. See entstanden sein. Rechts sind Bäume durch einige gerade Striche mit schnörkelartigen Umrandungen dargestellt. Links gewahrt man die hintereinander gestaffelten Anhöhen der beiden Berggipfel, die jedoch auf Grund der nahen Ansicht als monumentale Bergkulisse erscheinen. Die vorgelagerten Bergrücken werden durch Konturen und durch eine wellenartige Binnenschraffur wiedergegeben. Den Himmel über diesen Voralpenausschnitt beleben drei bis vier schwingenden Linien. Sommers zeichnerisches Können zeigt sich in der Vereinfachung der Formen, der Reduktion auf ein rhythmisches Gerüst von Linien und Schraffuren. Diese mit Filzstift bearbeiteten Blätter sind in größter Schnelligkeit, jedoch mit sicherere Hand entstanden und fangen die impulsive Wahrnehmung eines Momentes ein.

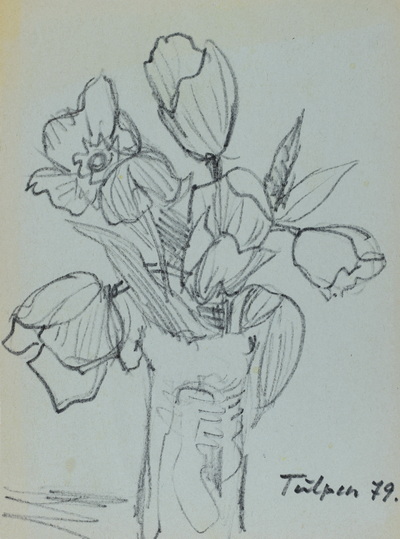

Tulpen, 1979

Filzstift auf Papier, 25,7 x 19,0 cm, bez.u.r.: Tulpen 79., Sammlung Michael Gorkow

Auf der mit schwarzem Filzstift auf hellgrauem Papier ausgeführten Zeichnung stehen fünf Tulpenblüten in einer schlanken Bechervase, die vom unteren Blattrand leicht angeschnitten wird. Markant setze Sommer in der unteren rechten Blattecke eine Bezeichnung: „Tulpen 79“. Diese Benennung dürfte darauf hinweisen, dass der Künstler mit seinem Werk eine Bedeutung zumaß. Fünf Tulpenblüten und einige wenige Blätter sind in der Vase kreisartig arrangiert, so dass die Blumen von verschiedenen Seiten einzusehen sind. Eine Blüte neigt links mit ihrem Stängel leicht über den Vasenrand. Darüber sieht man weit geöffnete Blütenblätter mit ihrem Inneren, dem Stempel. Eine weitgehend geschlossene Blüte fügt sich mit etwas Abstand parallel zu ihr an. Direkt darunter ist eine weitere, geschlossene Blüte zwischen verschiedenen Blättern angeordnet und ein fünfter kleinerer Blütenkelch wendet sich rechts nach unten. Eine Tischfläche ist nur skizzenhaft unten links mit ein paar Strichen angedeutet und bildet damit eine Art Gegengewicht zur Bezeichnung rechts. Charaktereistisch für die Kompositionen Sommers ist, dass er häufig symmetrische Anordnungen wählt, die jedoch Unregelmäßigkeiten aufweisen. Durch das Anschneiden des unteren Vasenrades wirkt der Blumenstraß sehr nahe an den Betrachter herangerückt, als würde man ihm unmittelbar gegenüberstehen.