Besprechungen einzelner Zeichnungen

1980-1989

Bei Eching, Moräne Giggenhausen, 26.10.1982

Kohle, Bleistift auf Papier, 13,4 x 21,0 cm, bez. u.l.: 26.10.82. b. Eching Moräne Giggenhausen

Konrads Sommer verfügte über die Fähigkeit Zeichenmaterialien ganz unterschiedlich einzusetzen. Waren in den sechziger seine Kohlestriche meist mit festem Druck auf das Papier gesetzt worden und dadurch im Farbton meist Tiefschwarz, finden sich in den achtziger Jahren Blätter, auf denen der Künstler äußerst zart die landschaftlichen Gegebenheiten einfing. Die auf den 26.10.82 datierte Zeichnung zeigt eine flache Landschaft mit einer Bergkulisse im Hintergrund. Zwei einzelne Bäume, vielleicht Kiefern, stehen dicht zusammen auf der linken Blatthälfte innerhalb einer weiten, nur im Vordergrund durch wenige Striche charakterisierten Ebene. Entlang der Horizontlinie deuten verschiedene Strichverläufe und deren Zusammenballungen Bäume und Gewächse an. Dahinter erkennt man den Verlauf einer Bergkette, die weitgehend in flachen Wölbungen ausgebildet ist und rechts einige wenige Zacken aufweist. Eine vertikale Wellenschraffur lässt die Berge wie im Dunst verblassend erscheinen. Auch der Himmel ist durch äußerst dünnen, wellenartigen Schraffuren gekennzeichnet. Durch die Bezeichnung „b. Eching, Moräne Giggenhausen“ ist als landschaftliche Situation das Gebiet einer eiszeitlichen Endmoräne festgehalten. Die Zartheit der Studie vermag eine herbstliche, dunstige Stimmung hervorzurufen.

Feldmochinger See, 11.1.1983

blaue Tinte, Bleistift auf Papier, 11,5 x 15,6 cm, bez. o.: Feldmochinger See 11.1.83

Eine verwirrende Anordnung von Tintenflecken über einer Bleistiftzeichnung ist nicht leicht als Landschaft erkenntlich. Bei genauerem Hinsehen nimmt man einen Hügel und zwei Bäume rechts und links davon wahr. Die Bezeichnung Feldmochinger See jedoch erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Stellt der breite blaue Pinselstrich direkt in der Blattmitte mit den Ausfaserungen nach links eine Wasserfläche dar oder der diagonal von links nach rechts zum rechten Baum verlaufende breite Tintenstrich? Vielleicht ist auch nur die Landschaft in der Nähe des Sees wiedergegeben? Obwohl alles Gegenständliche als zerfaserte Chiffre wiedergegeben wird, bleibt die Wahrnehmung einer Landschaft jedoch gewährleistet. Durch die Bezeichnung erhält sie sogar einen lokalisierbaren Ort zugewiesen, der zugleich aber auch ein Ort des Träumens ist. Das Übereinanderlagen der Tintenflecken und Tintenstriche über einer Bleistiftzeichnung verstärkt dabei den Eindruck von Assoziationsfetzen. Insgesamt führte Sommer an diesem 1. November 1983 insgesamt fünf Zeichnungen während eines Ausfluges nach Feldmoching aus.

Weiden, um 1983

Filzstift auf Papier, 30,7 x 45,0 cm

Mehrere Weidenbäume beherrschen die mit schwarzem Filzstift ausgeführte Zeichnung. Rechts am Rand erhebt sich ein Baum mit kräftigem Stamm. Da seine Zweige immer wieder gekürzt wurden, sprießen nur relativ schlanke Verästelungen aus dem oberen Teil des Stammes und werden teilweise von den Blattbegrenzungen abgeschnitten. Der zweite Baum links neigt sich etwas zur Blattmitte und ist in voller Größe dargestellt. Wesentlich kleiner dagegen sind die beiden Stämme mit nur wenigen Astverzeigungen ganz links am Rand zu sehen. Obwohl alle Bäume parallel zum untern Blattrand stehen, ergibt sich durch den von rechts nach links kleiner werdenden Maßstab scheinbar eine Art Fluchtperspektive. Diese wird durch eine hügelige Landschaft unterstrichen, die ebenfalls in einer Diagonalen von rechts nach links abfällt. Während die Landschaft selbst nur mit wenigen Strichen angedeutet wird, erweist sich die Binnenzeichnung der Weidengewächse als hoch komplex. Eine Vielzahl von Strichvariationen gliedert die Baumgruppe. Man erkennt kurze und lange Striche, parallele und sich kreuzende Strichfolgen, schnörkelige Konturen, Spiralformen, Strichverdoppelungen, bzw. Zusammenballungen von Schraffuren. Innerhalb der Stämme wechselt freier Raum mit vom Filzstift bedeckten Bereichen ab. Bei den Ästen dagegen treten die freien Flächen vollkommen zurück und ein Gewirr von sich überlagernden Linien erzeugt einen flirrenden Eindruck. Die Strichanordnungen Sommers ergeben ein charakteristisches Muster, so dass man seine sehr persönliche Handschrift leicht erkennen kann. In seinen Anfängen Ließ sich der Künstler von van Goghs Rohrfederzeichnungen anregen. Mit seinen hochkomplexen Strukturen, die er sich im Laufe der Zeit erarbeitete, gewann er jedoch einen eigenen Zeichenstil, der von Impulsivität, Schnelligkeit und einer lebendigen Struktur geprägt ist.

Landschaft mit Häusern, um 1983

Tusche, Rohrfeder auf Papier, 16,0 x 23,5 cm, Sammlung Michael Gorkow

In dieser Tuschezeichnung setzte Sommer sehr scharfe Helldunkelkontraste ein. In einem hügeligen weiten Gelände erkennt man Felder, die teils von Vegetation oder Mauern umrandet werden. Die Begrenzungen sind in schwarzer Tusche mit der Rohrfeder auf das Blatt aufgetragen und teilweise mit dem Pinsel verwischt worden. Es handelt sich um eine ähnliche Technik wie bei der Zeichnung mit blauer Tinte des Feldmochinger Sees vom 11.1.1983. Ein Baum mit unregelmäßigen, kahlen Ästen links und ein Gebüsch, das mehr oder weniger nur als schwarzer großer Fleck rechts in Erscheinung tritt, fallen besonders ins Auge. Rechts oben erkennt man zwischen der Vegetation drei Häuser. Dahinter liegt ein Gebirgszug, der nur mit einer Kontur und einer flüchtigen Binnenzeichnung wiedergegeben wird. Leichte Striche charakterisieren den Himmel. Die Zeichnung könnte während der letzten Reise Sommers in die Provence 1983 entstanden sein. Auf Frankreich verweist die Mauer im Vordergrund als Abgrenzung eines Feldes und auch das Haus ganz links mit seinem flachen Giebel deutet darauf hin.

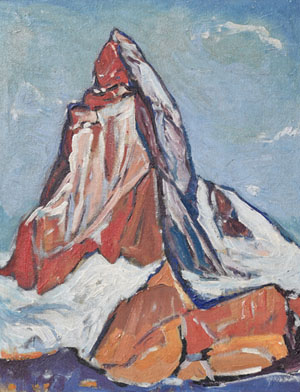

Matterhorn, 1986

Tusche, Rohrfeder auf Papier, 31,5 22.0 cm

Das Matterhorn beschäftigte als Motiv Konrad Sommer immer wieder. Bei fünf Reise ins Wallis, bzw. in die angrenzende italienische Region in der Nähe des Berges, studierte er dieses Wahrzeichen der Schweiz. Die Skizze entstand beim letzten Aufenthalt des Ehepaares Sommers im Wallis 1986. Man erkennt den Schweizer Hauptberg zusammen mit einem weiteren Gipfel links im Hintergrund. Die Rohrfederskizze ähnelt einem Gemälde, das aus dem Jahr 1969 stammt. Auf dem Ölbild ist der Gipfel jedoch schlanker dargestellt. Beide Werke zeigen den Gebirgsstock von unterschiedlichen Standorten, so dass sich daraus die unterschiedlichen Proportionen erklären.

Isar, 1986

Tusche, Bleistift auf Papier, bez. u.r.: Isar 86.

Das Blatt stellt in einer äußerst lockeren Pinselführung einen landschaftlichen Ausschnitt der Isar dar. Der Fluss fließt von links herkommend an einem Abhang entlang, vollführt etwas rechts der Bildmitte eine Biegung nach links und beherrscht mit seinem breiten Bett die Vordergrundhälfte. Frei gesetzte Pinselstriche und Tuscheschraffuren deuten zahlreiche Bäume, bzw. weitere Vegetation an. Die Pinselzeichnung wirkt skizzenhaft und äußerst lebendig. Die Tusche variiert von hellgrauen Tönungen, die teils mit trockenem Pinsel gemalt wurden, bis zum einem tiefen Schwarz. Schaut man sich nur Teilbereiche der Zeichnung an, so erscheinen sie vollkommen ungegenständlich abstrakt und erst im Zusammenklang aller Teile entsteht die Illusion einer Landschaft. Mit den zunehmenden Seheinschränkungen nach dem Verlust seines rechten Augenlichtes 1984 entstehen Zeichnungen, die mit ihrem rhythmischen Pinselstrichen Naturausschnitte in großer künstlerischer Freiheit einfangen.

Seeshaupt, Schilfbrücke, 25.8.1989

Bleistift auf Papier, bez. u.l.: 25.8.89. Seeshaupt Schilfbrücke

Das karierte Blatt zeigt eine leicht hügelige Landschaft mit einem kleinen Teich im Vordergrund, über den eine hölzerne Brücke führt. Horizontale Streifen und vertikale Akzente untergliedern den landschaftlichen Ausschnitt. In der unteren Blatthälfte sind neben dem Datum und der Betitelung links nur wenige Striche und Schraffuren zu finden, die die Brücke, die Wasseroberfläche und einige Gräser links andeuten. Die mittlere Zone bildet vielfältige Vegetation ab, die sich um zwei freiliegende Wiesen oder Felder gruppiert. Bäume und Gebüsche sind hier durch dichte, sich kreuzende und überlagernde Schraffuren, Schlangenlinien und Kreisspiralen dargestellt. Den Himmel dagegen kennzeichnen nur wenige dünne, gewellte Schlangenlinien. Bei dieser Arbeit trägt die Betitelung einen wesentlichen Anteil zur inhaltlichen Aussage der Zeichnung bei. Eine Brücke führt vom weitgehend freigelassenen Blattvordergrund in eine vielfältig gestaltete Landschaft hinein. Ein Betrachter, der diesem Weg folgt, vermag im Dickicht der Striche und Schraffuren das Geheimnis der Landschaft selbst erfahren: ihre eigentliche Unfassbarkeit.